皮膚疾患は痒み、湿疹、脱毛など目に見える異常として気づきやすい反面、多くの原因が合併しており完治しない疾患も少なくありません。

また食事や生活習慣など日常生活も大きく影響するため、問診や各種検査などを行い総合的に診断・治療を行います。

また、繰り返す外耳炎や中耳炎など耳の疾患も扱っており、耳用の硬性内視鏡(オトスコープ)を用いた治療を積極的に行なっています。

皮膚や耳のトラブルでお困りの場合は当センターにご相談ください。

過敏性皮膚疾患(アレルギーが原因の皮膚トラブル)

感染性皮膚疾患

◈ 膿皮症

膿皮症は、犬に最もよく見られる皮膚病の一つであり、皮膚に存在する常在菌(主にブドウ球菌)が過剰に増殖し、毛穴に侵入することによって炎症を引き起こす疾患です。

「細菌感染」と聞くと、外部からの病原体が侵入したかのように思われることがありますが、実際は元々皮膚に棲んでいる菌が、何らかの理由で増殖バランスを崩して発症します。

膿皮症は通常の治療で比較的容易に改善しますが、再発を繰り返すケースも多くみられます。その場合は、膿皮症そのものの治療だけでなく、その背景にある要因の見極めが不可欠です。

アレルギー性皮膚炎、皮膚寄生虫、ホルモン異常、不適切なスキンケア、体質的な脂漏傾向などが原因として関与していることがあります。

単純なようで奥深い疾患です。

◈ マラセチア性皮膚炎

マラセチア性皮膚炎は、「マラセチア」という酵母型真菌が皮膚の表面で過剰に増殖することで生じる皮膚炎です。

マラセチアは健康な犬猫の皮膚にも常在している微生物ですが、皮脂の過剰分泌や免疫バランスの乱れなどによって異常増殖すると、皮膚炎を引き起こします。

この疾患は、湿った脂っぽい皮膚の変化を伴い、強い痒みを特徴とします。

慢性化すると皮膚が象のように分厚くなり、色素沈着を伴うこともあります。

マラセチアはカビの一種ですが、糸状ではなく、イースト菌のような丸みを帯びた形をしているのも特徴です。

特にウェスト・ハイランド・ホワイト・テリアでは重度の痒みや皮膚病変を引き起こすことがあり、注意が必要です。

治療には、抗真菌薬の外用剤に加えて、必要に応じて内服薬や薬用シャンプーを併用し、皮脂のコントロールや皮膚環境の改善を図ります。

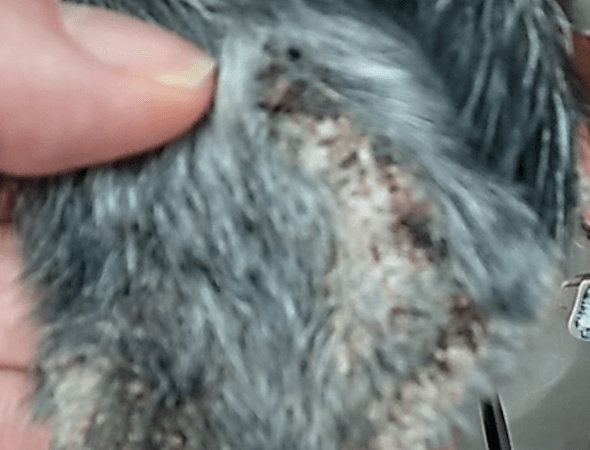

頚部に発症したマラセチア皮膚炎

頚部に発症したマラセチア皮膚炎

自己免疫性皮膚疾患

自己免疫性皮膚疾患とは、本来は体を守る免疫システムが、誤って自分自身の皮膚や皮下組織を攻撃してしまうことで発症する病気です。

ここでは代表的な疾患として、「無菌性脂肪織炎」と「落葉状天疱瘡」について説明します。

◈ 皮膚糸状菌症

この病気は、皮膚の下にある脂肪組織(皮下脂肪)に炎症が起こる疾患で、明確な原因はまだ解明されていませんが、自己免疫の関与が疑われています。

症状としては、皮膚の下にしこりのような硬い部分ができたり、炎症による腫れや痛みが見られることがあります。

細菌やウイルスなどによる感染症ではないため「無菌性」と呼ばれます。

診断には皮膚生検(病理組織検査)が必要で、治療としては免疫を抑える薬(ステロイド剤や免疫抑制剤)を使用します。

まれではありますが、再発を繰り返す場合もあるため、経過観察が重要です。

治療前

治療前

治療後

治療後

◈ 落葉状天疱瘡(らくようじょうてんぽうそう)

落葉状天疱瘡は、免疫システムが皮膚の細胞と細胞のつながりを誤って攻撃してしまうことで発症します。

この攻撃により、皮膚の構造が保てなくなり、皮膚が剥がれやすくなります。

症状としては、鼻や耳、目のまわり、腹部、足の裏などに、かさぶたや膿を伴う病変が見られます。

皮膚の赤みやびらん、かゆみを伴うこともあります。

診断には皮膚生検が用いられ、顕微鏡による検査で特徴的な変化が確認されます。

治療は、免疫の異常な反応を抑えるための免疫抑制剤やステロイドが中心です。

慢性化しやすいため、継続的な治療と定期的な観察が求められます。

耳介

耳介

肉球

肉球

腫瘍性皮膚疾患

◈ 上皮向性リンパ腫

悪性リンパ腫の種類の一つで、皮膚組織の中のリンパ球ががん化したものです。

皮膚生検による病理組織検査で診断されました。

写真の例のように抗がん剤が効く場合もありますが、QOL(生活の質)を維持できるのは一時的で予後は極めて不良です。

治療前

治療前

治療後

治療後

犬種に関連する遺伝性皮膚病

◈ 毛周期停止(脱毛症X)

毛周期停止(脱毛症X)は、特にポメラニアンやプードルなどの犬種に多く見られる皮膚病です。

症状は、顔と足先の毛を残して全身の毛が薄くなることです。

特に、首周りや太ももの裏側から脱毛が始まり、左右対称に進行します。皮膚に色素沈着が見られることもあります。

現在、その詳しい原因については分かっていないため、毛周期停止に対する決定的な治療法はなく、様々な治療法を試みていますが、確実に毛を生やせる方法はまだ確立されていません。

しかし、最近では毛が生える治療法もいくつか報告されています。

治療前

治療前

治療後

治療後

◈ 淡色被毛脱毛症

グレーやブルーと呼ばれる毛色は、元々は黒色の毛が遺伝子の影響で色が薄くなったものです。

このように、毛が本来の色よりも薄くなることを“淡色化”と言います。

淡色被毛脱毛症は、この淡色化した毛が選択的に抜けてしまう病気です。

淡色被毛脱毛症は、淡色化した被毛を持つ犬であればどの犬種でも発症する可能性がありますが、特に全身がグレーの毛で覆われているイタリアン・グレーハウンドでは、ほとんどの毛が抜けてしまうことがあります。

治療前

治療前

治療後

治療後

心理的要因が関与して起こる皮膚病

◈ 心因性の皮膚炎

多くの人は、動物が体を異常に舐めたり、足でガリガリしている様子を見て「痒み」と表現します。

しかし、獣医の皮膚科では、この行動を「痒み」とは言わず、「痒み行動」と呼びます。

なぜなら、「痒そうにしているけど、本当は痒くないかもしれないから」です。

動物が痒そうにしている行動には以下の2つがあります

①本当に痒くて体を掻いたり、舐めている(大部分はこのケース)

②痒くないけどストレス等で体を掻いたり、舐めている(問題行動)

ストレスが原因で発症する皮膚病を「心因性の皮膚炎」と呼びます。

この皮膚病の治療は皮膚科よりも行動学の領域になりますが、「痒み止めが効かない謎の皮膚病」として皮膚科に紹介されることがよくあります。

<右前足を舐めて脱毛したトイ・プードル>

治療前

治療前

治療後

治療後

当センターでは耳用の硬性内視鏡(オトスコープ)を導入しております。

これにより鼓膜や付近の耳道壁の様子などが詳細に観察できるようになります。

また耳道洗浄や耳道ポリープの切除、鼓膜穿刺による中耳炎治療なども行うことにより、耳疾患の診療・治療の幅が広がります。

硬性鏡プローブ

硬性鏡プローブ

異物除去や組織生検を行う専用鉗子

異物除去や組織生検を行う専用鉗子

施術の様子

施術の様子