ヒトや動物は、骨折や傷を受けた場合、しばらくすると自力で修復する再生能力を持っています。

この再生能力に着目し、障害に陥った組織・臓器の再生及び機能の修復をめざす医療のことを再生医療といいます。

再生医療では、体内の様々な細胞に変化する可能性を持った幹細胞を用います。

再生医療への応用が期待されている主な幹細胞は「体性幹細胞」「人工多能性幹(iPS) 細胞」「胚性幹(ES) 細胞」ですが、

動物の再生医療には、骨髄や脂肪組織内に存在する「体性幹細胞」を用います。

脂肪幹細胞とは?

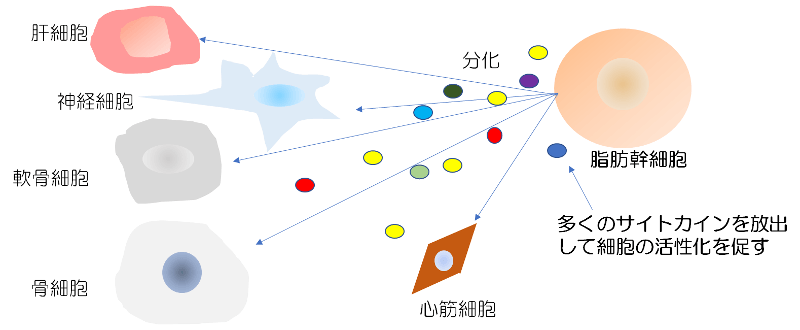

脂肪組織内に存在する体性幹細胞で、それぞれの組織や臓器の基となる細胞を生み出す「母細胞」“Master Cell”です。

幹細胞は、自分と同じ幹細胞を複製しながら、同時に組織や臓器を構成する細胞を分裂によって生み出していく能力を有しています。

脂肪幹細胞は様々な細胞に分化する能力を有している!

多分化能確認試験結果

脂肪幹細胞が骨細胞や軟骨細胞に分化していることが分かります。

細胞調整室で細胞の培養・保存を行っています

本センターでは、既存の治療では改善しない症例に再生医療の治療を受けられるように細胞調整室の準備をしました。

細胞調整室

健康な犬の避妊手術時に飼い主様から同意を得て小指頭大の皮下脂肪を採取し、その脂肪から幹細胞を分離し増殖させ、液体窒素あるいは-80℃に保管しておきます。

脂肪由来間葉系幹細胞の同種他家移植は、緊急の治療を必要とする症例に対して細胞移植治療を可能とします。

さらに大量に品質が管理された細胞の準備ができ多くの患者に治療機会を提供することができます。

適応症例

血液疾患、神経疾患、整形疾患、筋肉疾患、眼科疾患、皮膚疾患、消化器疾患、肝臓疾患、膵臓疾患、泌尿器疾患など

(患者様の状態や病気によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)

再生医療に関するQ&A

Q1:再生医療とは?

A:壊れた細胞をもとに戻すことです。

腹部の皮下脂肪から様々な細胞に分化する“幹細胞”を取り出して特殊な培養液で増やし、再び体に戻します。

体に入った幹細胞は、壊れた細胞から放出されているSOSの信号に向かっていき修復します(フォーミング)。

Q2:脂肪幹細胞は、どんな病気に対しても効果があるのですか?

A:ヒトの脂肪幹細胞でも多くの病気に対する実績が論文で報告されていますがすべての病気が快復するというデータはありません。

犬でも重度な椎間板ヘルニアでは約3 割しか起立することができませんでした。

でも重度な肝臓障害は約8割が改善されています。

これから多くの病気に対してデータを積み重ねていくことが重要です。

Q3:幹細胞はどうやって投与していますか?また、時間はどれくらいかかりますか?

A:投与は点滴で行っており、30分~1時間ほどかけてゆっくり投与していきます。

Q4:脂肪幹細胞の治療費は高価ですか?

A:脂肪幹細胞が40,000円~で、血管注射を含めて約49,000円~となっております(診察料別)。

当センターでは、4回治療を目安として実施しています。